タグ「感染症対策」の記事一覧

-

東京で3年ぶり「はしか(麻しん)」の感染報告

世界各地で流行中の「はしか」の正しい知識と予防策今年に入り、東京や大阪をはじめとして、国内で「はしか(麻しん)」の感染報告が確認されています。感染者は海外で感染したとみられており、海外から観光旅行で日本に来た人や海外へ出張や旅行に行った人が日本に帰ってきてから、感染が確認されています。日本は、平成22年(2010年)11月以降の「はしか(麻しん)」のウイルス分離・検出状況については、海外由来型のみ確認されており、平成27年(2015年)3月27日、世界保健機関西太平洋地域事務局により、日本が麻しんの排除状態にあることが認定されています。厚生労働省は「仕事や旅行で海外に行く人などはワクチンの接種歴や抗体の状況を確認したり、必要に応じてワクチンの接種を検討してほしい」と呼びかけています。 厚生労働省WEB「麻しんについて」より 今回のDELMAGAは、感染症・疫学がご専門の防衛医科大学校の加來先生に監修いただきながら、「はしか(麻しん)」の特徴、症状、感染経路、予防策などの情報をお届けしていきたいと思います。最後までお付き合いください。 国内における「はしか(麻しん)」の感染状況日本は2015年にWHO(世界保健機関)より『麻疹排除状態にある』と認定を受けています。排除達成後も海外からの旅行者を発端とした集団発生、医療機関における集団発生、ワクチン接種率が低い集団における集団発生などがあり、2019年の感染報告数は排除達成後最多の744例となりましたが、2020年以降の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックに伴う国内外の人の往来制限などの影響もあり、年間届出数は2020年:10例、2021年:6例、2022年:6例となり、人の往来が戻り始めた2023年は28例でした。日本においては、今後も海外からの旅行者がさらに増えていく中で、海外からの麻しん持ち込みのリスクもより高まることが予想されます。今年に入ってから2024年は第6週(2月5日~11日)までは、「はしか(麻しん)」の国内での発生はありませんでしたが、第7週(2月12日~18日)に東京都内での1名の発生を皮切りに、各地で散発的に発生がみられるようになりました。これは海外で感染し国内で発症する「輸入事例」が起点となったものです。いくつか例をあげますと、まずは奈良県での事例です。2月23日に奈良市ではじめて麻疹の届け出がありました。その後、3月6日にこの患者の接触とされた方からの発生がみられました。1人目は外国人旅行者の男性(20代)で2月7日に日本に入国し、その後、奈良市内に滞在中の2月19日に発症。2人目は旅行者の接触があったとされる男性(30代)で3月6日に「はしか(麻しん)」と診断されました。二つ目は大阪府での事例です。2月29日に東大阪市で男性(20代)の感染が報告されました。この男性は昨年からアジアや中東を旅行し、2月24日にアブダビ発の航空機で関西空港に帰着。航空機に同乗していた乗客8人が相次いで「はしか(麻しん)」と診断されました。 NHK WEB「はしか感染者相次ぐ 空気感染も ワクチン接種が必要な世代は…」 都内でも感染報告さきほどの二つ目の報告にある感染者と航空機で同乗していた8人のうち大阪市の女性(20代)は滞在先の東京で発症し、都内医療機関を受診して麻疹の感染が確認。東京都は、女性が利用した新幹線や飲食店の具体的な情報を公開し、同じ場所にいた人に対し、体調に異変があった場合は事前に連絡したうえで公共交通機関を使わずに医療機関を受診するよう呼びかけました。これは、感染拡大を防ぐために、曝露された方に対する注意喚起を促して、早期発見・治療に結び付けるために行われたものです。【東京都による報道発表】女性(20代)は・3月7日(木)午後1時45分大阪駅発東海道新幹線のぞみ24号の6号車に乗車し、午後4時8分に品川駅に到着し下車。・同日、午後9時から午後11時ごろまで、都内の●●● 銀座コリドー通り店に滞在。※お店●●●へのお問い合わせはご遠慮ください。 「はしか(麻しん)」は感染力が強く、特効薬がない「はしか(麻しん)」は、・麻しんウイルスによる発熱性、発疹性の感染症・感染経路は、主に空気感染(感染したヒトの呼気中に含まれる空気を吸い込んで感染)・潜伏期間は、通常は10日~12日(早い人で7日から遅い人で21日に発病することもあります。)・免疫を有さない人に対しては、感染力が非常につよい。・免疫を有さない人が感染すると、ほぼ間違いなく症状が出るが、ワクチン接種歴が1回の人が感染すると症状がわかりにくい麻疹(修飾麻疹)を発症する。・特効薬はなく、治療は基本的に対処療法(病気の症状をやわらげる)・合併症により生死にかかわることがある改めて、「はしか(麻しん)」についての情報をまとめます。症状は、発熱、咳・鼻水、全身の発疹感染後10~12日ぐらいで発症することが多く、38度以上の発熱が2~4日程度続き、咳・鼻水などの気道症状、結膜炎(目の充血、目やに・涙)などが現れ次第に症状が強くなります。これをカタル症状といいます。乳幼児では下痢や腹痛を伴うことがあります。口内の頬粘膜にできる白い斑点(コプリック斑)や全身に発疹が出ます。一度発熱が下がりかけた後に、再び高熱(39.5度以上になることが多い)が3~4日続き、はしか(麻しん)特有の赤い発疹が出ます。発疹は顔面から出始め、身体全体に広がっていき、その後褐色の色素沈着がしばらく残ります。通常であれば、7~10日間程度で症状は徐々に回復します。合併症として、肺炎、脳炎、中耳炎、クループ(のどの奥が感染により腫れてしまうことで、声がかすれたり、息を吸うときにヒューヒューと音がしたりすること)などがあります。重症な肺炎では、呼吸困難で集中治療室に入院したり、発症1,000人に1~2人の頻度で生じる急性脳炎では、生命に危険が及んだり後遺症を残すこともあります。幼児、免疫不全などの基礎疾患のあるお子さん、妊婦さんは重症化に注意が必要です。妊婦さんが感染すると、重症化だけではなく、流産や早産を起こす可能性もあります。 感染経路は「空気感染」はしか(麻しん)の感染経路は、「接触感染」「飛沫感染」だけでなく、「空気感染」でも感染が拡大していきます。接触感染:ウイルスが付着した手を介して感染が広がる飛沫感染:咳やくしゃみで飛散したウイルスを含む飛沫で感染が広がる空気感染:呼吸により飛散し、空間を漂うウイルスで感染が広がる「空気感染」は、集団の場で1人の発症があった場合、同じ空間にいる人は、感染してしまう可能性があります。麻疹ウイルスは、浮遊中や付着した物質の表面上で最大2時間の活性があると言われており、その間2時間は感染力を持つといえます。はしか(麻しん)は非常に感染力が強く、免疫のない人が感染すると、ほぼ100%近くの人が発症すると言われています。また感染者1人が免疫を有さない人に何人にうつすかを示す「基本再生産数(R0)」は、12~18人になります。(参考:インフルエンザでは1~2人、COVID-19では2~3人)発症した患者さんでは、発熱の1日前の無症状期から、すなわち発疹の出る4日前からで感染力があると言われていますので、早期発見と対策を行わないと感染拡大が起こってしまいます。 対策はワクチン接種麻しんは空気感染もするので、手洗い・マスクのみで予防が難しく、最も有効な予防法はワクチン接種になります。麻しんの患者さんに接触した場合でも、72時間以内に麻しんワクチンの接種をすれば発症を予防できるとされていますが、現実的な方法ではありません。やはり事前にしっかりと2回接種しておくことが重要です。ワクチンの有効性は、インフルエンザワクチンやCOVID-19ワクチンと異なり、感染予防効果が非常に高いです。現在、国内では生後1歳を過ぎた段階で1回目、小学校に入学する前に2回目のワクチンを接種することが定期接種として推奨されています。というのもワクチン1回接種による免疫獲得率は93~95%以上ですが、時間の経過とともにその効果が薄れてしまいます。そこで2回目の接種を行い、免疫獲得率を97~99%以上に高めるという作戦です。初回接種後の反応としては発熱が約20~30%、発疹は約10%に認められますが、いずれも軽症であり、ほとんどの症状は自然に消失します。 このワクチンの2回接種による定期接種が開始されたのは2006年からですので、年代によって接種回数が1回の人がいます。ワクチンの接種歴は母子手帳などで調べられます。一度,麻しんにかかった人は、強い免疫がのこるため接種は必要ありませんが、症状の程度は個人により異なるので検査を行って麻しん抗体価があるかを確認することが重要です。お子さまのワクチン接種は、小学校入学前に2回2006年4月1日以降、麻疹・風疹混合生ワクチン (measles-rubella:MRワクチン)の定期の予防接種が始まり、 2006年6月2日から下記の年齢での2回接種となりました。第1期、第2期を過ぎてしまうと定期の予防接種として受けられなくなってしまいます。 お子さまの小学校の入学前までに2回目のワクチン接種がすんでいるかを確認し、第2期でまだ麻疹と風疹の予防接種をそれぞれ2回ずつ受けていないお子さまは、 かかりつけ医やお近くの医療機関にご相談ください。接種医療機関は、お住まいの市町村(特別区)にお問い合わせください。 国立感染症研究所 「小学校入学準備に 2回目の麻疹・風疹ワクチンを!」 症状がある場合かかりつけ医や医療機関に電話などで「はしま(麻しん)の疑い」があることや「症状」を伝えて、以降は医療機関の指示に従ってください。医療機関への移動は、公共交通機関の利用は可能な限り避けてください。 参考URL・厚生労働省 麻しんについてhttps://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html ・国立成育医療研究センター はしか(麻疹ウイルス感染症)にご注意ください。https://www.ncchd.go.jp/center/pr/info/0526.html ・国立感染症研究所 麻疹とはhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ma/measles.html ・国立感染症研究所 小学校入学準備に 2回目の麻疹・風疹ワクチンを!https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ma/measles/221-infectious-diseases/disease-based/ma/measles/590-cpn08.html ・東洋経済 ON LINE 東京でも感染者が見つかった「はしか」どう防ぐ?https://toyokeizai.net/articles/-/740960 ・Forbes 世界的流行のはしか、自分と周囲を守るために知っておくことhttps://forbesjapan.com/articles/detail/69685 ・FNプライムオンライン感染力極めて高い“はしか”都内で確認…東海道新幹線乗り銀座で飲食も 3月にUAEから帰国https://www.fnn.jp/articles/-/669693 ・東京都 報道発表資料 保健医療局 「麻しん(はしか)患者の発生について」https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/03/12/07.html

記事を読む

-

患者数11週連続増加、どうする!?「コロナとの共生」!

新型コロナウイルス感染症は、感染症法上での位置づけが2023年(令和5年)5月8日に「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる二類相当)」から「五類感染症」になりました。昨年8月から始まった「第9波」の流行が底をうったのが11月中旬です。しかし11月下旬から再び感染報告数が増え始め、DELMAGAを書いている時点での最新の速報値(2/13発表)によると、2月4日の週までに、11週連続で感染報告数が増加しており、「第10波」の真っ最中です。 今回のDELMAGAは、感染症・疫学がご専門の防衛医科大学校の加來先生に監修いただきながら、現在流行している新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の特徴などを分かり易く整理し、改めて注意しておきたい情報をお届けしていきたいと思います。最後までお付き合いください。 11週連続で感染報告増加現在コロナウイルスの流行状況は、週1回、全国の約5,000の医療機関から新規感染者数を報告してもらう「定点把握」となっており、2024年1月29日~2月4日の定点あたりの平均患者数は16.15人となっていますが、これはその前の週(1月22日~1月29日)の14.93人に比べると増加傾向となっています。都道府県別にみると石川県の24.52人が一番多く、福島県24.49人、愛知県22.55人、茨城県22.46人と続いていますが、47都道府県のなかで前週から減っているのは山口県、徳島県、富山県、埼玉県、栃木県、岩手県の6県にとどまっているという状況です。年齢群でみると10歳未満が最も多く、定点当たり4.69、次いで10~14歳が2.51ですが、60歳以上の高齢者では1.00を下回っています。一方で入院患者の届出数は、全国で3,400名前後となっており60歳代311名、70歳代843名、80歳以上1,639名となっており、あわせると全体の80%となっています。 厚生労働省は、冬の流行拡大に注意を呼び掛けており、現在のコロナウイルスの流行状況については「特に若い年代で感染者の増加が目立っている。冬休みが終わり、学校が再開したことも要因として考えれるので、学校での感染対策などを引き続き徹底して欲しい」としています。また、今シーズンはインフルエンザの同時流行が起こっています。インフルエンザA(H1N1株、H3N2株)に加えて、インフルエンザBの流行が確認されています。また、鼻水や鼻づまりなどの症状を主とする花粉症も増え始めています。よく似た症状の患者が増えていることから、医療の現場でも交雑を防ぐなどの工夫が続けられています。 コロナウイルスのいま、これからコロナウイルスによるパンデミック以降、国内ではアルファ、デルタなど変異株が猛威を振るっていましたが、いま国内で流行している主流は、民間検査機関からの検体に基づく情報では「オミクロン株の亜種BA.2系統のJN.1が31.5%、JN.1.4 が14.2%、XBBの一種であるHK.3が10.7%」となっており、明らかに世代交代が起こってきていますこのJN.1は、WHOも「注目すべき変異株」に分類しているウイルス株です。JN.1は「免疫逃避」という一度できた抗体をすり抜ける能力が増しており、2度3度と感染してしまう可能性があります。また、ヒトからヒトへの感染力も高くなっていると言われていますが、重症化は従来のXBB株と変わらないと報告されています。 わたしたちにできることパンデミック時の緊急事態宣言下においては政府の専門家会議より「新しい生活様式」という方針が打ち出されましたが、現在はコロナウイルス感染症が五類感染症となり、わたしたちを取り巻く状況も変わっています。ただし、感染症対策の基本は大きくは変わりません。誰にでも感染してしまう可能性はあり、誰にでも周りにうつしてしまう可能性があります。可能性を意識して、思い込みではない正しい知識をもとに自分でできる行動があります。 <わたしたちにできる基本的な5つの感染症対策>(1) 体調不安や症状があるときは自宅で療養するか医療機関を受診する(2) その場に応じたマスクの着用と症状がある場合の咳エチケット(3) 3蜜(密閉、密集、密接)対策と空間の換気(4) 手洗いの励行(5) 適切な運動、睡眠、食事 (1)体調不安や症状があるときは自宅で療養するか医療機関を受診する体調不良や発熱などの症状がある場合には、無理せずに自宅で療養してください。早めに市販薬で症状を緩和させることも重要ですが、基礎疾患をお持ちの方はぜひ医療機関を受診して、きちんと診察を受けてください。過度な受診控えは健康上のリスクを高めてしまう可能性があります。 (2)その場に応じたマスクの着用と症状がある場合の咳エチケット新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどの流行期に自身が罹患しないために、・通勤ラッシュ時などの混雑した電車やバスに乗るとき・何らかの呼吸器症状のある人のお世話をしたり、面会したりするときなどはマスクの着用が効果的です。 自身が知らないうちに広げないために、・咳やくしゃみなどの症状があるときは、マスクを装着します。 これは咳エチケットとしてのマスク装着です。・医療機関の受診時や高齢者施設などを訪問するときも、マスクを装着します。 新型コロナウイルス感染症が無症状の感染期にも人への感染力があるからです。・高齢者、持病のある人、妊婦さんなどと会うときは、自身の体調管理を厳重に行ってください。 大切な人を守るためです。ただし、マスクの着用については、五類移行前の令和5年3月13日より、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう配慮が必要です。上記の基準を参考にして、皆さん自らが正しい判断をされるのを期待いたします。 (3)3蜜(密閉、密集、密接)対策と空間の換気飛沫感染やエアロゾル感染のリスクを下げる方法として、3蜜対策は基本となります。その中で換気が可能であればすぐにでも取り入れてください。こまめに窓を開けて行う自然換気も効果的です。どうしても換気ができないような部屋については、空気清浄機を利用することをおすすめします。 (4)手洗いの励行手洗い、手指消毒は感染対策の「基本のキ」です。五類以降は、社会全体であまり重視されていない傾向があるようなので心配しています。接触予防のための対策としては、きわめて有効ですので、“コロナで学んだこと”の一つとして継続してください。 (5)適度な運動、睡眠、食事感染症対策に限ったことではありませんが、健康維持のため、適度な運動、睡眠、食事はとても重要です。リモートワークの広がりにより在宅で過ごす方も増えましたが、日常的にバランスの良い食事を摂り、適度な運動を行い、ぐっすり睡眠をとりましょう。 お子さまが感染してしまったら感染対策に注意をしていても感染してしまうことがあります。お子様さまコロナウイルスに感染してしまった時のポイントをまとめます。【お子さま(コロナウイルスに感染された方)】お子様は、大人に比べてさまざまな呼吸器感染症に罹患してしまいます。症状からは判断できないことが多いので、かかりつけの医療機関を受診させてください。何らかの症状があるうちは、ウイルスを排出しているものと考えて、家庭内での二次的な広がりに注意してください。 【お世話をする方や同居家族について】まずは、ご自身の体調に注意してください。・感染した家族の方が、ウイルスを排出させなくなるまで(おおむね発症後5日程度)の間は、家庭内で感染するリスクがあります。タオルの共有を避けて、寝室や食事をとる場所を分けるようにしてください。・外出するときには人混みを避け、マスクの着用をおすすめします。高齢者等のハイリスク者との接触を控えるなど、周りの方へうつさないように配慮してください。 <お子さまの観察ポイント>機嫌、食欲、呼吸のようすなどを観察してください。機嫌がよく、食欲があり、顔色が普通であれば基本的に心配いりません。慌てずに様子を見たうえで、かかりつけ医にご相談ください。受診を迷った場合、夜間や休日の場合は電話相談窓口(「救急車利用マニュアル」、「こどもの救急」等関係ウェブサイトの参照や「#7119(救急要請相談)」、「#8000(こども医療相談)」など)をご利用してください。 <家庭できる感染対策>1.こまめに換気をする 共用スペースや他の部屋も頻繁に換気をします。窓を開けて行う自然換気が最も推奨されますが、閉鎖空間の場合には空気清浄機などを利用してください。 2.可能な範囲で部屋を分けるお世話(看病)する方はできるだけ限定して行い、接触する時間をなるべく短くします。ただ、子どもは自らの体調管理や体調不良の意思表示が十分にできないことがあるので、健康状態のチェックを入念に行います。 3.可能な範囲でマスクをするお子さま本人を含めて、同居家族全員はできるだけマスク着用します。ただし、乳幼児(小学校に上がる前まで)のマスク着用には注意が必要で、特に2歳未満のお子さまへのマスク着用はやめましょう。 4.こまめに手洗いをする目に見えて汚れが付いた場合には、石けんで洗い落としますが、そうでなければ(食事の出し入れでお子さんの部屋から出た後など)は、アルコール製剤やそれに類似の手指消毒薬を使用してください。 5.汚れたリネン、洋服は洗濯し、ゴミは密閉して捨てるさいごに令和5年5月8日にコロナウイルス感染症の分類が二類感染症から五類感染症になり、季節性インフルエンザなどと同じ分類になりました。パンデミックや緊急事態宣言などの重々しい社会の雰囲気から「コロナとの共生」に向けて、日常生活や経済活動が動き出しています。五類になったとはいえ、コロナウイルスの性質や感染症の特徴が大きく変わったわけではありません。2024年に入り、いまは「第10波」とも「冬の波」ともいわれています。「自分は大丈夫(かからない)」とか、「前回コロナにかかったが、そんなに(症状が)つらくなかった」など声を聞くことがあります。自分は大丈夫または症状が弱かったとしても、周りにいる大切な誰かに感染症をうつしてしまう可能性もあります。そして、その大切な誰かが、またその周りにいる他の大切な誰かに感染症をうつしてしまうという…というスパイラルも考えられます。基本的な感染症対策は、いまできる対策や簡単にできる対策です。ご自身のため、周りの方のため、改めて再認識していただければとの思いの中、今回のテーマを取り上げました。 参考URL・国立感染症研究所 IDWR速報データ 2024年第5週https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html ・科学技術振興機構 「サイエンスポータル」サイエンスクリップhttps://scienceportal.jst.go.jp/gateway/clip/20240124_g01/ ・厚生労働省 感染対策・健康や医療の相談情報https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1 ・厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の五類感染症移行後の対応についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html ・厚生労働省 新型コロナウイルス感染症(変異株)への対応https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000922185.pdf ・東京都医学総合研究所 新型コロナウイルスや医学・生命科学全般に関する最新情報https://www.igakuken.or.jp/r-info/covid-19-info198.html ・NHK 「NEWS WEB」新型コロナ、インフルエンザいずれも患者数増加 対策徹底をhttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20240202/k10014344831000.html

記事を読む

-

感染症の成立する三要素とは

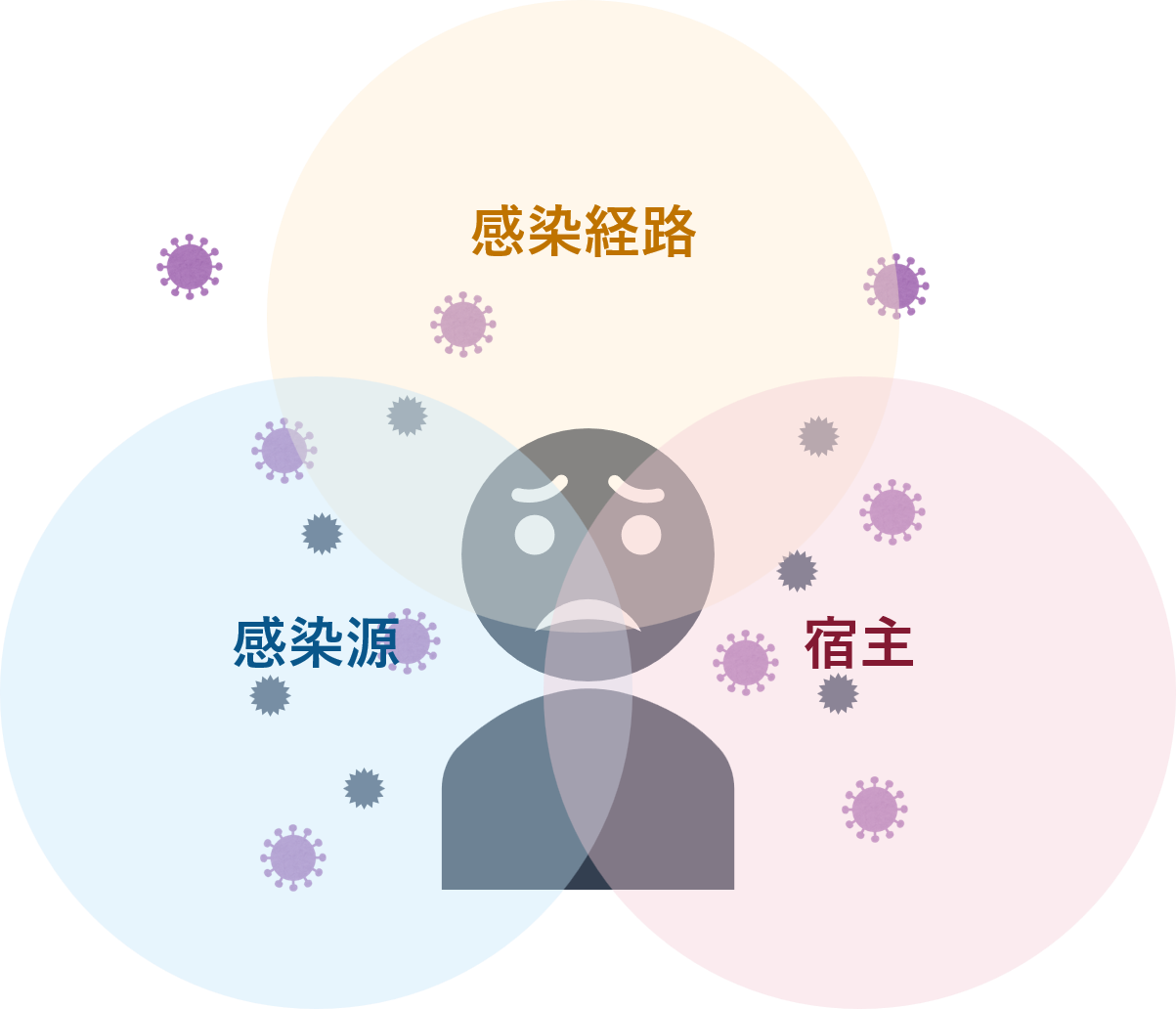

新型コロナウイルスに関する諸々の規制が、徐々に緩和されつつあります。療養解除基準の緩和や、屋外でのマスク着用の原則不要化、イベントの開催制限も一定条件下で収容人数の100%の入場ができるように。2023年5月8日には、季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行する方針が決定されました。新型コロナウイルスは、国内死亡者数は少ないものの、伝播力はまだまだ健在。そして、どこまで変異していくのかはまだまだ未知数です。そういった状況下で、自分自身や周りの大切なヒトを守るためには、より一層の自助努力・自己防衛が求められます。 感染症が「ウイルスや細菌が身体に侵入して悪さをすることで引き起こされる」ということは、もはや周知の事実ですが、それらが身体に侵入する手順や、感染症が引き起こされる条件について、正しく理解できているでしょうか。今回は、感染症成立の三要素と、その予防策について、防衛医科大学校の加來先生にご指南いただきながら、丁寧に紐解いていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。 感染症の成立する三要素 ヒトをはじめとした動物は、太古より微生物とともに生きてきました。ヒトの体内のあらゆる器官には、何億、何兆という微生物の存在によって、健康状態が保たれています(この体内の微生物を「常在微生物(常在菌)」といいます)。もちろん、水や空気などの自然界にも、微生物が存在しています。一方、何らかの手段によってヒトの体内に侵入し、病気を引き起こす微生物を「病原微生物(=病原体)」といいます。その病原体が、体内で増殖するのが「感染」。身体のある部分が痛んだり、腫れたり、発熱したりと、何らかの症状をある状態を「感染症」と呼びます。現在は、テクノロジーの発達によって感染症は病原体によって引き起こされる疾患であり、治療できるものと分かってきていますが、以前は大きく事情が異なっていました。感染症は、「突然発病する」、「一気に感染拡大する」などの特徴から、「天罰だ」、「悪い血筋に起因している」などと考えられ、誹謗中傷、差別や偏見を生みました。世界中で、感染者本人やそのご家族などを精神的にも追い詰めてしまった悲しい事例は枚挙に暇がありません。また、差別や偏見によって、感染したことを言い出しにくい雰囲気は、感染者本人の重症化・蔓延に繋がるだけでなく、感染症の実態把握の大きな妨げになり、感染拡大を加速させます。感染症は、正しく情報を把握して、正しく恐れなければならないのです。感染症を理解するためには、次の三要素に分けて考えると正しく理解することができます。① 病原体の特徴(感染源)② さまざまな感染経路③ 多様な免疫状態の宿主(感染先)それでは、ひとつひとつ整理していきましょう。① 病原体の特徴 最初に、感染症を引き起こす病原体について整理します。病原体には、細菌、ウイルス、真菌、リケッチア、寄生虫などがあります。これらは、水や土壌などの環境中、哺乳動物・昆虫に存在することがありますが、感染者の排泄物・分泌物にも存在します。これらの病原微生物の特徴について、表1にまとめました。 表をクリックで拡大できます 感染源対策は、感染源の撲滅。感染源の消毒・除去(汚物処理、適切な消毒と環境整備、空気清浄機、換気など)のほか、患者の咳エチケット(マスクの着用や、咳やくしゃみをするときに手や衣類で覆うなど)、感染患者の個室管理などがあります。感染患者の早期発見・早期治療も広い意味での感染源対策といえます。② さまざまな感染経路 次に、感染経路について。感染症は、病原体が何らかの手段・ルートを辿ってヒトの身体に侵入することで引き起こされる疾患です。この手段・ルートのことを「感染経路」といいます。病原体は、感染経路を通じて広がっていきますが、その広がりかたは「垂直感染」と「水平感染」の2つに分けることができます。 ・垂直感染:母親から子に垂直に直接的に感染するもので、妊娠中の胎盤感染、出産時の産道感染、出生後の母乳感染が含まれます(「母子感染」とも)。・水平感染:ヒトや動物などで、同種の親子関係にない個体間、あるいは異種個体間で感染すること。接触感染、飛沫感染、空気感染、媒介物感染の4つに分類することができます。それぞれの特徴は、以下の表2のとおり。 表をクリックで拡大できます 接触感染には、ヒトや動物、土壌や水との直接的・間接的な接触によるものや、性感染症も含まれます。そのほか、針刺し・切創事故や、汚染された点滴や輸血によるもの等の医療行為に関連する「医原性感染」と呼ばれるものも。感染経路対策は、病原体が判明している場合は、その病原体の特徴に応じた対策(飛沫感染防止策、空気感染防止策、接触感染防止策)を随時検討しましょう。そのほか、衛生動物や害虫の駆除、有事の際には安全な飲料水・食品の確保が重要です。③ 多様な免疫状態の宿主 ウイルスなどの病原体にさらされることを「曝露(ばくろ)」といいます。病原体に曝露されたとき、感染しやすいかどうかは過去の感染の既往やワクチン接種歴、そのときの免疫状態によっても異なります。感染する人のことを「感受性宿主」といいます。体力自慢の健康なヒトであっても、ある病原体に初めて曝露されると、感染が成立し発病に至ることがあります。また、妊娠中のヒトの免疫力が低下するのは、胎児を異物とみなして排除しないようにするため。胎児は、胎盤を通じて母親からの免疫の移行を受け、その免疫によって守られています。乳幼児は、1歳までに母親からの移行免疫が切れ、自らの免疫が作動し始める不安定な時期です(麻疹ワクチンを1歳経過後に接種するのはそのためです)。高齢者は、長い年月のなかで感染症の罹患歴を多数有し、免疫力が高いケースも多いですが、基礎疾患などによって免疫機能が低下、感染し易い状態になっている場合があります(このようなケースを「易感染性宿主」といいます)。宿主対策としては、自然免疫力の低下を防ぐため、十分な栄養、睡眠、休養をとること大切。また、ワクチン接種や予防薬の内服なども有効な手段です。 エアロゾル感染・サージカルマスクについて 「新型コロナウイルス対策として、『エアロゾル感染』に注意しなければならない」という表現を聞いたことはありませんか。この表現について、東京大学保健センターの発信を引用してご紹介します。 エアロゾルとは、気体中に液体ないしは固体の微粒子が広がった状態を指していて、ほこりや花粉、霧などが含まれます。微粒子の大きさは数nmから100μm程度まで様々です。エアロゾル感染というのは、このような空気中をただよう微粒子内に病原体が含まれていて、この微粒子を介して感染することを指しており、感染経路として「飛沫感染」と「飛沫核感染」を包含している用語です。この2つの感染経路は、名前は似ていますが、対策方法が大きく異なります。なお、「エアロゾル感染」という言葉は文脈により飛沫感染のことしか指していない場合や飛沫核感染のことを指しているもあり、解釈には注意が必要です。(引用:東京大学保健センター) このように、エアロゾルは曖昧。新型コロナウイルスのような、全貌が掴めていないウイルスの説明時に用いられる傾向にありそうです。対策は、飛沫感染対策と飛沫核感染対策で大きく異なるため、正しい状況把握が必要というわけですね。 また、サージカルマスクについても少し解説しておきます。「サージカル(surgical)」の意味は、「外科的」、「手術の」などの意味。不織布製のものが多く、一般的な家庭用よりもフィルターの目が細かいとされますが、じつは日本国内では細かい定義はありません(欧米では一定の基準がある国も)。マスクは、自分自身が感染しないためではなく、他者に対してウイルスをまき散らさないために装着するものという考えが広く知られるようになりましたが、サージカルマスクは、飛沫感染防止のために効果的といえます。行政の推奨によらずとも、状況に応じて着用を検討してみてください。なお、結核など空気感染の可能性がある感染者を対応する場合には、よりフィルターの目が細かい「N95マスク」などを着用します。定義はかなり専門的になるため割愛しますが、フィルターの目が細かいため呼吸がしにくく、日常使いには不向きと言えそうです。 おわりに 今回は、感染症成立の三要素について整理してきました。さいごに、それらをカンタンにまとめた表を掲載しておきますのでおさらいしましょう。 表をクリックで拡大できます 以上のように、感染症対策は、感染源対策、感染経路対策、宿主対策の3つのうち、できるところを確実に実施していくことが大変重要です。ご参考になれば幸いです。デルフィーノケア社では、感染症対策に関する様々なソリューションを展開しています。感染症予防策のご提案や感染症相談窓口のご提供も行なっていますので、どうぞお気軽にご相談ください。 皆さんの日常が、感染症の脅威に晒されませんように。(監修:防衛医科大学校 防衛医学研究センター 広域感染症学・制御研究部門 加來浩器先生) 参照URL ・屋外・屋内/子どものマスクの着用について(厚生労働省)・感染の方法(東京大学保健センター)

記事を読む

-

新型コロナとインフルエンザの同時流行に備える

11月も下旬に差し掛かり、すっかり気温も下がってきました。もう冬支度は済まされましたか。さて、日本国内では、スポーツや音楽コンサートなど、各種の大型イベントの規制緩和や、入出国における水際対策が緩和されました。その影響か、11月に入って新型コロナウイルスの感染者数は増加傾向に。札幌市では過去最多を更新したという情報もあり、「とうとう第8波の到来か」という声も聞こえてきています。さらに、マスクの着用や外出自粛など、新型コロナ対策によって抑えられていたインフルエンザが、今シーズンは急増するのではないかとの懸念も。インフルエンザと新型コロナ、その感染力も強く重症化リスクのある2つの感染症は脅威ですが、さらに、最大のリスクとして「同時感染」の可能性も…。経済活動が活発になり始め、少しずつ上向く兆しが見え始めているなか、少しでも余計な不安を取り除いておきたいものです。そこで、今回のコラムでは、その「新型コロナとインフルエンザの同時流行」について、感染症の権威である防衛医科大学校の加來教授にお聴きしながら整理していきたいと思います。ご自身と、周りの方々を守るためには、まずは正しい情報収集が肝。ぜひご一読ください。 コロナ禍以降のインフルエンザの流行状況は 新型コロナウイルスの全世界的な感染爆発によって、すっかり影を潜めていた感のあるインフルエンザ。実際の国内の感染者数はどうだったのでしょうか。厚生労働省が2020年、2021年の患者数を公表しています。 2020年、2021年ともインフルエンザ患者報告数は前年を大きく下回っていることが分かります。やはり、「新型コロナへの対策が、インフルエンザ予防にも効力を発揮した」と考えて問題なさそうです。その新型コロナへの対策には、大きく分けて2つの方法がありました。 ・個人が意識的に行なう対策→マスクの着用や手洗いの徹底、三密の回避など・国や地方自治体などからの要請によって行なう対策→国や地方自治体が発令する緊急事態宣言や、国際間の往来の規制など 後者については、新型コロナウイルスの初期から昨年にかけては4回の緊急事態宣言が発令、また、全期間を通して不要不急の外出自粛が要請されました(※自治体による差異があります)。さらに、海外渡航には関しては、より厳しい制限がありました。直近2年間の入出国者数を、出入国在留管理庁が公表しています。 直近の2年間と今シーズンでは、「国や地方自治体などからの要請によって行なう対策」に関して大きな差異があります。つまり、一人ひとりの意識・モラルに基づいた感染予防策が今シーズンは大切だということです。 防衛医科大学校 加來教授に聴く 2022年を健康に乗り切っていただくための新型コロナとインフルエンザに関する知識・備えなどについて、防衛医科大学校の加來教授へのインタビューさせていただきました。今回のインタビューに先立ち、新型コロナウイルスとインフルエンザに関する質問・不明点をSNSなどで募集したところ、集まった質問・不明点のうち、票の多かったものがこちらです。 ・新型コロナとインフルエンザ、どちらをより警戒するべきなのか・新型コロナとインフルエンザのワクチン、同時感染はあり得るかどうか・新型コロナはインフルエンザに有効なのかどうか・インフルエンザワクチンに副反応はないのかどうか・新型コロナのワクチンの同時接種は可能なのかどうか・新型コロナとインフルエンザ、両方の予防策はあるのかどうか これらの6つの質問・不明点について、加來先生にお聴きします。加來先生インタビュー —— はじめに、まず新型コロナとインフルエンザ、より警戒するべきなのはどちらでしょうかもう皆さんもお気づきだと思いますが、2つの感染症とも様々なケースがあるので断言は難しいですが、忘れていけないのは両者ともに局所の感染症ではなくて、全身感染症であるということです。したがって、基礎疾患をお持ちの方が重症化するリスクは両者ともに高いのです。新型コロナウイルス感染症は、これからも変異を繰り返していくでしょうから、症状も後遺症も大きく変わってくることが予測されます。しかしながら、一番気になるのは、やはり致死率です。新型コロナ対策を検討する専門家グループの調査報告では、「オミクロン株の感染者に占める死亡者の割合(致死率)は、今年1月以降の暫定値で約0.13%と、複数の方法によって推計した季節性インフルエンザの致死率0.006~0.09%を大きく上回っている」という結果でした。 —— 新型コロナとインフルエンザ、これらの感染症に同時に感染することはあり得るのでしょうか同時にかかることがあります。欧州では既に同時感染の事例が報告されています。最近「新型コロナの症状は軽いから大丈夫」と高をくくって、予防しない人が増えているようですが、同時感染のリスクは警戒するべきです。先にどちらに罹患しても、基礎疾患を有するに人にとっては、持病の悪化や体力の消耗に繋がりますので、同時感染すると重症化のリスクが高まるし、その間は二つのウイルスを周辺に排出していることになります。 —— 新型コロナのワクチンを既に3回打っています。それでもインフルエンザには感染することはありますかそれぞれまったく別のウイルスによる感染症なので、新型コロナワクチンはインフルエンザには効果はありません。そもそも新型コロナワクチンもインフルエンザワクチンも、感染予防効果というよりは発症時の症状軽減効果(重症化予防)が期待されています。心配な方はイルエンザワクチン接種をお奨めします。 ——新型コロナワクチンの接種時、副反応で数日間寝込みました。それからワクチン接種に対して恐怖感がありますが、インフルエンザワクチンにも副反応があるのでしょうかインフルエンザワクチンは、一般に副反応が少ないとされています。10~20%の割合で、接種局所の赤み、腫れ、痛みが起こりますが、通常2~3日で消失します。過去に重い副反応の報告事例がありますが、それらはワクチン接種との因果関係が明らかになっていません。逆に接種してはならないのは、過去にインフルエンザワクチン接種により重症なアレルギー症状 (アナフィラキシー反応) を起こしたことがある人のみです。 —— 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンを同時に接種しても大丈夫ですか新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは、同時接種が可能です。新型コロナワクチンと他のワクチンの接種間隔では、新型コロナワクチンとインフルエンザワクチン以外のワクチンでは2週間が必要ですが、新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンについてはその制限がありません。 —— 新型コロナとインフルエンザの両方の予防策はありますか?現在、大型イベントの開催や海外渡航など、新型コロナに対する様々な規制が緩和されています。そのため、新型コロナの感染拡大と、新型コロナの予防対策によって防止できていたインフルエンザも感染拡大の可能性があります。 WHO_COVID-19_Dashboard(2022/11/17) そうなった場合、新型コロナの第6波で経験したように医療機関に大勢の人が押し寄せたり、医療従事者が感染したりと、スムーズに診断が受けられない状況(医療ひっぱくの状態)が続く可能性があります。そのためにはやはり、自己防衛が重要だと考えています。新型コロナとインフルエンザは、別のウイルスですが、感染対策は同様です。 ・三密を避ける ・マスクの着用と咳エチケット ・口腔衛生(うがいなど) ・こまめな手洗い これらの基本的な予防策を徹底することが大切です。スポーツや音楽コンサートなどの大型イベントに参加する際には、運営側から発信される感染症対策をしっかり守り、参加者のお互いが気持ちよく楽しむことが重要だと思います。インフルエンザワクチン接種は、ご自身を守るという目的の他に、ご家族・ご友人への感染源とならないという目的があります。とくに身近にお年寄りや小さなお子様、基礎疾患をお持ちの方がおられる場合にはぜひ接種を検討してみてください。 —— ありがとうございました さいごに 今回は、新型コロナとインフルエンザの同時流行について、加來先生にインタビューさせていただきました。新型コロナとインフルエンザは日常生活に支障をきたす脅威ではありますが、日頃から基本的な感染症対策を行なっていれば、同時に抑止することができそうです。繰り返しになりますが、基本的な対策は、以下の4つ。 ・三密を避ける ・マスクの着用と咳エチケット ・口腔衛生(うがいなど) ・こまめな手洗いご自身と、周りの皆さんをまもるため、意識してみてください。また、個人の意識・モラルに担保しない事業者の行なう感染症対策には、当社の主力サービスであるこちらを。 delfino施設まるごと抗菌 最後までお読みいただきありがとうございました。 (監修:防衛医科大学校 防衛医学研究センター 広域感染症学・制御研究部門 加來浩器先生) 参考URL ・WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard・令和2年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について・令和3年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について

記事を読む

-

疫学入門 ~ 防衛医科大 加來先生インタビュー ~

(本稿は、2022年6月のインタビューをもとに制作しています)過去に例を見ない拡大を見せ、2年以上経った現在もなお世界がその渦中にあるコロナ禍。その副産物として、感染症やウイルスについて世間の見識が深まり、また、除菌・抗菌について急速に意識が高まりました。同様に、注目されることが多くなった学問があります。それが、「疫学」。疫学とは…明確に規定された人間集団の中で出現する健康関連のいろいろな事象の頻度と分布およびそれらに影響を与える要因を明らかにして、健康関連の諸問題に対する有効な対策樹立に役立てるための科学 と定義付けられています。感染症の脅威から自分自身と周りの大切な人を守るためには、集団の中でどのような防御策を採ることができるのかを知っておきたいもの。それを判断するために、疫学の知識は非常に有用です。今回は、疫学について分かり易く整理してお伝えするべく、感染症対策をご専門にしておられる防衛医科大学校の加來先生にお話を伺ってきました。 —— 最近では海外からの入国者数を2万人/日に緩和されたり、屋外ではマスクは不要とされたりなど、一時期に比べて感染対策に変化が出てきているように見えます。一方で新たな変異株による置き換わりなのか感染者数が再び増加して第7波に移行したとも言われています。このようなときに改めてどのような点に注意すべきでしょうか WHO Coronavirus Dashboard 2022/07/15 変異株のせいなのか今年になってからの新型コロナは、感染しても肺炎や重篤な全身症状を起こすことは少なくなりました。しかし現行の国内法では、感染した場合は一定期間の隔離状態となるし、その濃厚接触者も健康観察のために行動制限を受けます。具体的には、楽しみにしていた旅行や観劇はもちろん、大切な就職の面接や学校の試験、ときには結婚式などの会に参加できなくなります。このように日常生活に大きな支障を来たすわけですから、罹患しないに越したことはありません。いまだから特にというよりも、従来通りの「基本的な対策」を徹底させることが大事ですね。 —— 「基本的な対策」とは、手洗い、マスクの着用、三密(密閉、密集、密接)の回避などですね。さいきん「いったいいつまでマスクを着けてないといけないのか?」というような議論もよく耳にします よく報道されていますね。しかし、「いつマスクを外すべきか」などの議論の前に、「マスクの意義」を理解するべきだと思います。例えば、無症状の人がつけるマスクはいったい何のためなのでしょうか。—— 誰かにウイルスをもらわないための予防でしょうか はい、半分正解です。病院やクリニックで働いている人は、目の前に新型コロナウイルスの感染者がいる可能性が高いので、飛沫感染対策(患者さんからの飛沫から守る)ためにマスクを装着します。しかし「自分が知らない間に無症状の感染者になっていて呼気にウイルスを排出させている可能性がある」という前提に立つとどうでしょう。市中では、なるべく自分の呼気(マイクロエアロゾル)の飛散を抑えるために、マスクが有用なのです。この場合のマスクは、他者への思いやりだと言えるのではないでしょうか。 —— マスクは他者への思いやり…。はっとさせられますね 感染症のイメージは、悲しいかな、昔も現代もあまり変わっていません。不安や恐怖が他者への偏見や差別を生みます。当初は決められた対策に従いますが、やがて不平や不満、さらに無視、無関心といった行動が表れていきます。コロナ禍のような新興感染症であればなおさらです。どうしても他者への配慮や思いやりの気持ちが失われがちです。 —— コロナ禍においても、たくさんの差別や偏見に関する報道がありましたね。医療従事者への差別など心苦しいものも多くありました 無用な差別や虐待の事例は、ハンセン病やHIVなど枚挙に暇がありません。繰り返されている無用な差別によって苦しむ人がいない社会のためには、感染症は正しく恐れなければなりません。 —— 正しく恐れるためには、正しい知識を身に付ける必要があると以前教えていただきました。そのためにも疫学に触れておくことは有益ですね 「疫学」とはどのような学問なのか 画像引用:Wikipediaジョン・スノー先生(パブリックドメイン) —— はじめに、「疫学」とはどのような学問なのかについて教えてください 「疫学」は、疾病を個人としてではなく集団として捉える学問です。その適用の範囲は、医学の域に留まらず、集団のなかで発生する様々な問題や事象を取り扱います。そして、頻度(有病割合、発生率)、分布(地理的、時間的)などの情報を整理し、リスクの範囲や程度を分析し、健康と疾病に影響を与える因子を研究します。感染症疫学では、事例の全体像を把握するために「時」「場所」「ヒト」の「疫学の3要素」を分析します(記述疫学)。そして導き出されたリスク因子と結果(感染)との関連性の強さを検討します(解析疫学)。この2つの疫学的検討から、予防医学へ応用させたり、公衆衛生に反映させたりすることを目標にしています。従来の疫学は感染症を主な研究対象としていましたが、その後、公害や事故などの人災、地震などの天災や、生活習慣病なども研究対象となっています。タバコと肺がんの疫学研究は有名ですので、皆さんもご存じの方がおられるかもしれません。—— コロナ禍では、まさに地域ごとの罹患者数やクラスター発生に際して、疫学の専門家による見立てが頻繁に報じられていました ある一定の期間(時)に、特定の地域・場所(場所)で、特定の集団・グループ(ヒト)において、通常予測されるよりも多くの事象発生することをアウトブレイクといいます。疫学では、前述のとおり「疫学の3要素」を重視しています。新型コロナでは「クラスター」という言葉をよく聞きますが、これは“群れ”とか“塊”という意味ですので、アウトブレイクと同義語と思ってください。クラスター発生の第一報が入ると、まずは真の初発者を検知するようにします。初めて報告された人が必ずしも真の初発者とは限らないからです。そこから潜伏期を遡って行動歴を調査し、感染曝露の機会を突き止めます。そしてその場に居合わせたヒトを掘り起こし、感染していないかどうかを確かめます。このようにして、次のクラスター発生を最小限にとどめるように努めるのです。—— 経済学でいうマーケティングのような役割を担っているのかもしれませんね。コロナ禍では、非常に大きな存在感を感じます コロナ禍初期に、新型コロナ対策感染症対策分科会の尾身先生が、「三密の回避」(三密=密閉、密集、密接)を推奨されていました。いまでも厚生労働省のホームページに掲載されていますが、これは日本のクラスター調査班による疫学調査の結果からで考案されたものです。その後WHOを経由して、Avoiding the Three Cs(closed spaces, crowded place, and close-contact settings)として全世界に広報されていきました。これは疫学による世界貢献といえますね。 —— 非常に大きな成果ですね! 疫学の歴史を紐解く —— 疫学の歴史的背景についても教えていただけますか 疫学の歴史を語るときに、現代疫学の父と呼ばれるジョン・スノー先生の功績を外すことはできません。スノー先生は、1854年にロンドンのソーホーで起きたコレラの大発生において、その原因を追跡し、疫学的調査と防疫活動を行ったことで事態収拾に向かわせた人物です。 —— どのくらいの規模の災害だったのでしょうか 1854年8月末、ロンドンのソーホー地区でコレラが発生しました。最初の3日間でブロードストリート周辺で127人の死者を出しました。9月10日までに500名が死亡、ソーホー地区全体の10%以上の死亡率でした。 —— わずかの間に住民の10%以上が亡くなるとは恐ろしいですね 当時のロンドンは、人口の急激な増加に社会インフラの整備が追い付かず、悪臭の立ち込める街だったといいます。このような環境下でコレラは、イギリス侵入当時(1831年)から空気を伝わる悪臭(瘴気)によって感染すると考えられていましたが、スノー先生は疑問を呈していました。 —— 当初は「空気感染である」と信じられていたと。悪臭漂うなかでは、そう考えてしまう気持ちも分からなくもないですね スノー先生は患者を注意深く観察し、・初期症状は消化器系(激しい下痢、嘔吐)であること・人から人へ伝染していること・発病までに潜伏期間があること・同じ流行地でも患者の出る家が飛び飛びである などの特徴を掴みました。このように、観察し、記述していく研究方法を、現代の疫学用語では「記述疫学」といいます。 —— 実態を正確に把握するプロセスですね 患者発生マップと各水道会社の給水地域との比較照合を行い、特定の水道会社の給水地域においてコレラ患者が多発していることを突き止めます。このことから、コレラ特有の下痢便の中の伝染性生物(コンタギウム)が井戸水に入り、その汚染された水を飲んだ結果、コレラに感染したという「経口感染仮説」を立てます。そして、スノー先生による衛生局への直談判など、精力的な働きかけにより行政が問題の井戸を閉鎖したところ、流行の蔓延を防ぐ事が出来ました。 —— まさに、疫学的アプローチが解決に導いた事例ですね のちにオックスフォード大学の研究者は、「スノー先生の調査結果が麻酔の採用とロンドンの上下水道システムの根本的な変化を促し、他の都市でも同様の変化をもたらし、世界一般の公衆衛生の大幅な改善につながった」とも発表しています。 —— 現在も、同様の手法が研究されているのでしょうか 現在は、ジョン・スノー先生の疫学調査手法をさらに発展させた「実地疫学調査」が採用されています。記述疫学、仮説の設定までは同じ手法ですが、その次に、仮説で設定された危険因子が感染症の発症にどのくらい関連性があるかを検証していきます。これを「解析疫学」といいます。統計学的に有意であるかどうかを検証し、遡り調査を通じて原因を究明しています。 —— いよいよ統計学が登場するわけですね 疫学と統計学 —— 疫学で用いられる統計学について、分かり易く教えていただけますか 臨床医学では、「病原体がある感染経路によって発症」するという現象が重要です。一方で疫学では、「リスク因子への曝露によって感染が起こる」という現象に着目します。曝露というのは、問題となる因子に,特定の集団あるいは個人が晒されることです。「リスク因子に曝露された集団は感染しやすいが、曝露されなかった集団は感染しにくかった」という結果が得られた場合には「リスク因子は感染に関連がある」といえます。 引用:疫学調査を基にした院内感染症対策(加來先生著) 別の見方で、「感染している群のヒトは、感染していない群のヒトに比べて、リスク因子への曝露の程度が強い」ことが分かった場合には、「感染とリスク因子とには関連性がある」といえそうです。このように、感染症の疫学では、2つの集団を比較することでリスク因子への関連性の強さを算出します。 —— ひとつひとつの事象を注意深く検証していくのですね その関連性の強さが「統計学的に有意」であるかを検証します。「有意」とは、確率・統計学の用語で、「確率的に偶然であるとは考えにくく、意味があると考えられる」レベルであるかどうかを検証することです。偶然に起こるような稀な現象は5%くらいの確率で起こってもおかしくないと考えられています。ですから、得られた結果が95%の確率で起こっている現象は、偶然に起こったものとは考えにくい、すなわち「本当らしい」と考えるのです。これが「95%の信頼区間」や「5%の有意水準」の考え方です。感染症の疫学では2つの群を比較して検証していきますが、理解を深めるために、ハドリアヌス帝政の古代ギリシャ時代に遡り、哲学者エピクテトス(西暦50~135年頃)を紹介しましょう。—— 古代ギリシャの哲学者ですか! 哲学者エピクテトスに学ぶ 画像引用:Wikipediaエピクテトス(パブリックドメイン) エピクテトスは、ニーチェやパスカル、夏目漱石に至るまで、時代を超えて世界中の識者に影響を与えた人物として知られています。その彼の残した名言に、 「人は物事をではなく、それをどう見るかによって思いわずらうのである」「人間を不安にするのは物事そのものではなく、物事に対する見解が人間を不安にさせるのである」 というものがあります。これは、「実際にそうであること」と「そのように見えること」には乖離があると言っているわけです。これを表したのが以下の表1です。 現象の捉え方は、4象限に分けることができます。この表を「2×2表(Two by two table)」と呼びます。 「頭が良さそうにみえるが、実際に頭の良い人ではない」「貧しそうにみえるが、実際にはお金持ちである」 このようなことは決して珍しいことではありません。疫学において、事実を正しく見分けることができないと、その後の公衆衛生方針の意思決定をミスリードしかねません。この概念を、臨床医学における検査による診断(検査診断学)に当てはめてみると、表2のようになります。 a … 真の陽性(検査に陽性で、実際に病気である)b … 偽陽性 (検査は陽性であるが、実際には病気でない)c … 偽陰性 (検査では陰性であるが、実際には病気である)d … 真の陰性(検査で陰性であるし、実際に病気でない) —— 偽陽性などの単語は、昨今の感染状況に関する報道で耳にしたことのあるかたも多いかもしれませんね コロナ渦では多く登場している単語ですね。検査の信ぴょう性を判断する指標には、「感度」と「特異度」という単語が登場します。 —— PCR検査の感度についての記事を読んだことがあります 議論されていましたね。PCR検査は、感度70%程度、特異度99.9%程度と言われています。感度と特異度について説明していきましょう。 感度と特異度検査診断学でいう「感度」とは、「ある疾患を有する人において、検査で陽性と判断される割合(真の陽性率)」と定義されています。疾患「X」と分かっている患者100名にこの検査を行ない、95名が陽性だった場合、感度95%ということになります。 —— 表2の「a」にあたる割合ですね 一方で「特異度」とは、「健康な人において、検査で陰性と判断される割合(真の陰性率)」と定義されています。疾患「X」以外の患者100名に検査を行ない、3名が陽性であった場合、特異度97%ということになりますね。 —— こちらは「d」の割合ですね 感度が高い検査は、患者を正しく陽性と判断できる検査なので、言い換えれば偽陰性が少なくなる検査です。一方で、特異度の高い検査は、健康な人を患者と誤診することが少なくなります。 —— どちらも重要な指標ですね また、ある集団において病気を有する人が占める割合を「有病率」といいます。有病率は、ある一時点で、特定の疾患の全患者数を、その時点で当該疾患を患う可能性のある人の総数で割ったものです。例えば、1,000人に対して「Y」という検査を実施した場合を2×2表にしてみましょう。各指標は、以下の割合だったと仮定します。 被験者:1,000人有病率:10%感度 :70%特異度:99% 検査で陽性だった人の中で、実際に病気である人の割合を「陽性的中率」といいます。このケースでは、陽性者全体(79人)のうち、陽性且つ病気であるのは70人なので、「陽性的中率は89%(70人÷79人)である」といいます。この値も検査の精度を検証するうえで非常に重要です。 —— 感度、特異度、陽性的中率の3つが大切だというわけですね 検査では、ある数値以上の値が得られたら「陽性」、それ以下の値であれば「陰性」としますが、これを「カットオフ値(cutoff value)」といいます。理想的な検査は、「検査陽性者は全員疾患があり、検査陰性者は全員疾患がある」という状態ですが、実際には偽陽性や偽陰性があります。そのために設定するのがカットオフ値です。カットオフ値は、どの位置に設定するかによって、それぞれの値は大きく変動します。感度を上げるよう(できるだけ疾患者を把握するように)にカットオフ値を下げると、偽陽性が増えて特異度が下がる。特異度を上げるよう(できるだけ健常者を除く)にカットオフ値を上げると、偽陰性者が増えて感度が下がる。といったように感度と特異度にはトレードオフの関係にあります。 —— カットオフ値の位置は、その後の方針に大きく影響しそうですね 何に重きを置いて検査を実施するかによって、感度と特異度のバランスが変わってくるわけです。だいぶ専門的な話になってきましたね。より詳細に踏み込むのは続編に譲るとして、今回はこのくらいにしておきましょうか(笑) —— そうですね(笑)脳がオーバーヒートしてしまうかもしれません では、今回はここまでにしましょう(笑) —— 先生、今回も貴重なお話を有難うございました。 (監修:防衛医科大学校 防衛医学研究センター 広域感染症学・制御研究部門 加來浩器先生) 参考資料 参考文献アウトブレイク調査のススメ(防衛医科大学校 加來浩器教授 著)疫学調査を基にした院内感染症対策(防衛医科大学校 加來浩器教授 著) 参照URLWHO Coronavirus(COVID-19)Dashboard疫学用語の基礎知識「疫学」(一般社団法人日本疫学会) 「delfino施設まるごと抗菌」とは 感染症対策製品「delfino(デルフィーノ)」は、「感染ゼロをめざして」というコンセプトのもと、光触媒(酸化チタン)、抗菌触媒(銀)、三元触媒(プラチナ)などの触媒を組み合わせることで、それぞれの触媒反応が持つ効果を相乗的に発揮させながら、それぞれの弱点を補うという発想の抗ウイルス・抗菌・防臭剤です。専用噴霧器によって、デルフィーノをμ(ミクロン)単位の粒子で噴霧、密閉空間に充満させていくことで、壁面だけでなく、カウンター、チェア、デスク、キャビネットなどのあらゆるものを抗ウイルス・抗菌コーティングして、施設内での感染リスクを軽減します。お問い合わせは以下のリンクから。 お問い合わせ

記事を読む

-

防衛医科大 加來教授インタビュー 2021年のCOVID-19を振り返る

2020年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため様々な行動が制限された2021年。しかし、中盤以降はワクチン接種が一気に進み、秋頃には2度のワクチン接種率が70%を超えました。東京都内の12月13日現在の感染者報告数は、32日連続で30人を下回っており、劇的に減っている一方で、海外ではオミクロン株と呼ばれる変異株が猛威を奮っており、予断を許さない状況が続いています。今回のコラムでは、2021年の新型コロナウイルス感染症を振り返り、来る2022年に正しく備えるべく、感染症の権威である防衛医科大学校の加來先生にインタビューさせていただきました(※本インタビューは、2021年12月8日に実施したものです)。 防衛医科大学校 加來先生インタビュー —— 2020年の初期と現在の状況を比較したとき、どのような変化が見て取れるでしょうか世界が新型コロナウイルス感染症の脅威について、様々な症例が検出され、研究が進んできた過程で正しく認識されたことが大きいと言えます。各国で、“経済をある程度犠牲にしてでも封じこめよう”とする対策が講じられました。「ユニバーサル・マスキング」という言葉も生まれましたが、飛沫を防止するべく、咳をしていなくてもマスクを常時着用するようになったのは非常に大きな変化だと言えます。マスクをする習慣のほとんどない欧米においては、なおさら大きな変化だったと思います。 WHO Coronavirus Dasboard 2021 Dec 20 —— 日本国内の11月以降の感染者数が、先進国の中で群を抜いて減っています国産ワクチンがないにも関わらず、短い期間で打つべき人に打ったという点は評価できると思います。一方で、そのワクチンによる重症化抑止によって、無症状者が増えていることが予想されます。現在、東京で見つかっている陽性者はほぼ無症状者。陽性の発覚するタイミングは、主に海外渡航のための事前検査のケースなどです。感染者数が落ち着いている状況下、積極的に検査を受けようとは思わないでしょうから、無症状感染者は一定数存在するのかもしれません。—— 感染者の「報告者数が減った」という表現のほうが正確かもしれませんねそもそも外国と日本には、前提条件として大きな差異があります。日本は、・水道水が清潔・医療制度が充実している・島国であるという特徴があります。特にお水に関しては、「安心・安全なお水が、蛇口をひねれば出てくる」というのは非常に大きい。海外では、飲み水にするためには煮沸が必要ですから、日本の水道水のような水準は、世界でみると決して当たり前ではありません。海外では、水道が感染源になっているかもしれません。 —— 第6波が来るかどうかについて、連日各局で報じられています何をもって第6波というか、という問題がまずあります。日々、感染者数として報告されているかたがたは海外旅行の渡航前にPCR検査を受け発覚した無症状者、と言いましたが、やはりワクチン接種済のかたが市中にたくさんいる可能性は否定できません。 WHO Coronavirus Dasboard(Japan)2021 Dec 20 日本の感染者数のグラフを参照すると、第1波~第4波までの波が上昇と加工のカーブが似たような傾斜になっていることが分かります。しかし第5波は、急速に減少に転じていることが見て取れます。これは、“ワクチン接種によって重症化に至らず、検査を受けていない人”の存在によるものなのかもしれません。—— オミクロン株が注目されていますが、弱毒性なのではないかという話もありますそれについては研究結果を待たなければなりませんが、ウイルスが変異を繰り返していく過程で弱毒化する事例は、数多く報告されています。例えば、ワクチン開発では、「継代培養」という培養を繰り返す手法が用いられますが、培養の過程では、弱毒性で感染力の強い株を残していきます。猛威を奮っているデルタ株もそうですが、新型コロナの遺伝子配列は何度も変わっています。日本国内で日々見つかっているのもデルタ株。オミクロン株はまだほんの数例です。このオミクロン株が弱毒(すなわち重症化しにくい)であるとは、どういう風に考えたらいいでしょうか?私はウイルス学者ではありませんが、重症化とは、肺炎(肺胞の細胞に炎症が起こり、ガス交換が難しくなる)やウイルス血症(血液中にウイルスが入りこんでヒトの免疫細胞からのサイトカインを過剰に出させたり血栓ができたりすること)によって全身状態が悪くなることです。弱毒株が、粘膜上皮細胞にだけ感染し、肺炎やウイルス血症を起こしにくく変異したというのであれば、通常の感冒の原因ウイルスと同じ状態に進化していく過程だと考えられるのです。—— オミクロン株には、現在承認されているワクチンの有効性が低いとも報じられています承認されているワクチンには、ファイザー社製、モデルナ社製、アストラゼネカ社製などがありますが、どれも当初のいわゆる「武漢株」を元に開発されたものです。オミクロン株が未解明であるうちは何とも言えません。オミクロン株が解明され、仮に“弱毒性で重症化しない”と確定した場合、ワクチン接種しなくても、オミクロン株に感染すれば免疫獲得ができるという考え方をするかたが現れるかもしれません。しかし、アルファ株でもデルタ株でも、いくつもの後遺症の報告があります。オミクロン株が弱毒性で重症化しないと分かったとしても、“実は後遺症が重い”という可能性は残されています。その可能性を考慮すると、やはりワクチン接種のほうが合理的だと言えそうです。—— コロナ禍が過去のものになる日が来るのはいつなのでしょうかマスクをせずに公共の場で過ごせるようになるためには、もう2~3年必要なのではないかと考えています。いま日本国内では感染拡大が抑えられていたとしても、海外で猛威を奮っているような状況では、ある程度の行動制限はやむを得ません。ただ、オミクロン株についてもそうですが、過剰に心配を煽るような報道が多いことは懸念しています。第6波への備えとしては、・患者数の急増の予兆をとらえる・保健所機能を強化する・医療資源を確保する・各種検査の精度を管理する・大規模ワクチン接種センターの維持これらを適宜行なっていく必要があると考えています。—— 最後に、読者のかたに向けてメッセージをお願いします新型コロナウイルスの感染拡大状況にかかわらず、時間は刻々と過ぎていきます。これから年末年始、クリスマス、受験シーズンなどイベントがありますが、これまで感染拡大をブロックできてきた行動を、もうしばらく継続してほしいと思っています。マスクの着用や、三密を避ける意識など、個人ができる対策は、変異株対策においても同じです。ご自身のみならず、周囲には、“たった一度の感染で、大事な時期を棒に振るかもしれない人がいる”ということを念頭に置いていただきたいと思います。—— ありがとうございました (監修:防衛医科大学校 防衛医学研究センター 広域感染症学・制御研究部門 加來浩器先生) delfino施設まるごと抗菌とは 感染症対策製品「delfino(デルフィーノ)」は、「感染ゼロをめざして」というコンセプトのもと、光触媒(酸化チタン)、抗菌触媒(銀)、三元触媒(プラチナ)などの触媒を組み合わせることで、それぞれの触媒反応が持つ効果を相乗的に発揮させながら、それぞれの弱点を補うという発想の抗ウイルス・抗菌・防臭剤です。そのデルフィーノを、専用噴霧器によってμ(ミクロン)単位の粒子で噴霧、密閉空間に充満させていくことで、壁面だけでなく、カウンター、チェア、デスク、キャビネットなどのあらゆるものを抗ウイルス・抗菌コーティングして、施設内での感染リスクを軽減します。お問い合わせは以下のリンクから! お問い合わせ 参照URLWHO Coronavirus Dasboard

記事を読む

-

梅雨になると急増! 4人に1人を悩ませる「水虫」のメカニズム

史上最長の10連休になったゴールデンウィークもあっという間に過ぎ、もうすぐジメジメと鬱陶しい梅雨の季節がやってきます。連日の雨や湿気の多さからくる不快感も去ることながら、職場や電車内に漂う生乾きの汗臭い…鼻をつまみたくなるかたも多いのでは。なかでも、革靴の臭いなんて、もう想像したくありません。ある生活日用品メーカーの調査によると、夏場の革靴の湿度は、なんと90%を超えるというデータも。さて、そんな梅雨にも注意が必要な感染症があります。それは、 水虫 です。水虫患者は、梅雨から夏にかけて急増し、ピーク時は日本人の4人に1人が感染すると言われています。最近では女性の患者さんも増えているとか。そんな水虫は、きちんとケアすれば、防ぐことが可能です。いったい、どのようにすればいいのでしょうか。 水虫の原因は じつは、水虫の原因は「カビ」。水虫の正体は、足に付着したカビが増殖し、皮膚の表層に住み着いている状態です。カビが体に住み着くと聞くと怖い気もします。でも、じつは人間はさまざまなカビと共生していて、アメリカ国立衛生研究所の調査によると、健康な人の足にも80~100種類のカビが常在しているのだそうです。水虫の原因となる菌の名は、 白癬菌(はくせんきん) といいます。水虫でない人の足には常在しません。 白癬菌 白癬菌は、水虫患者が持っている白癬菌が皮膚に付着し、付着したままで24時間以上、高温多湿の環境下に置かれることで、常在するリスクが高まります。そんな白癬菌の特徴は、下記の通りです。 白癬菌(はくせんきん)の特徴・好きな食べ物 :「ケラチン」というタンパク質・好きな場所 :「ケラチン」が豊富な皮膚の角質、爪、毛・元気になる環境 : 湿度70%以上、温度15℃以上 この特徴から、夏場の靴の中は白癬菌が増殖するのに絶好の環境であることがよく分かります。 白癬菌の感染経路は 白癬菌の感染経路の根っこは「水虫患者の足」。直接的に接触することはもちろん、水虫患者の足から剥がれ落ちた角質に触れることでも菌が付着する可能性があります。ただ、白癬菌が足に付着したからといって、必ずしも水虫になるとは限りません。白癬菌は、皮膚に白癬菌が付着したまま24時間以上、高温多湿の環境下に置かれた場合に発症する危険性が高まるのであって、そうなる前に洗い流せば予防できます。もし身近に水虫の人がいても、必要以上に避ける必要はありません。以下の表1にある基礎ケアを行ない、白癬菌が増殖する前にしっかり退治してください。 クリックで拡大できます また、感染予防には、感染経路に注意することも非常に有効な手段です。経路ごとの対策を以下の表2にまとめましたので、ご参照ください。 クリックで拡大できます それでも、もし水虫になってしまった場合にはどうしたらいいのでしょうか。 水虫の症状は 水虫の症状には、以下の表3のような種類があります。 クリックで拡大できます 水虫かどうかの判断基準は、以下の点を参考にしてみてください。 ・毎年夏に発生、秋に自然治癒 ⇒ 水虫の可能性大・症状が出るが毎年繰り返さない ⇒ その他の皮膚病の可能性あり ただし、水虫と自己判断し市販薬を使用すると症状が悪化するケースもあります。市販薬には「クロタミトン」や「ジブカイン」といった成分が配合されていることも多く、かぶれる頻度も高いと言われています。もし水虫が疑われる場合は、皮膚科を受診するようにしてください。皮膚科は、顕微鏡を使った検査を実施してくれる皮膚科をお薦めします。 水虫の治療法は もし水虫と診断された場合には、塗り薬や飲み薬で治療します。水虫の塗り薬は、指の間から足裏全体に、毎日、最低1カ月間塗り続けることが大切です。通常水虫は、約2週間程度で症状は改善しますが、症状が良くなっても白癬菌は消失していません。白癬菌は、角質層に住み着いている状態では症状を引き起こさず、角質層の下に増殖が広がって、初めてかゆみなどの症状を引き起こします。症状が良くなったからといって治療を中止してしまうと、角質層に白癬菌が残り、翌年の夏には再発してしまう可能性があるのです。症状がある部分にだけに薬を塗る人もいますが、症状がない部分にも白癬菌が潜んでいることもあり、注意が必要です。必ず全体に塗るようにしましょう。 ただでさえ憂鬱なお天気が続くこの季節…。水虫で余計に悩まされることのないよう、足元をしっかりケアして、梅雨を乗り切りましょう! (監修:防衛医科大学校 防衛医学研究センター 広域感染症学・制御研究部門 加來浩器先生) 参照URL 空気チャンネル(エステー株式会社)一般社団法人日本生活習慣病予防協会「時事メディカル」(株式会社時事通信社)独立行政法人国立病院機構 東京医療センター公益社団法人日本皮膚科学会タケダ健康サイト足白癬(wikipedia 顕微鏡画像)

記事を読む

-

冬の乾燥肌対策の秘訣は「美肌菌」!感染症予防にも!?

2018年も、残すところあと1か月と少し。乾燥しがちな冬がすぐそこまで迫っています。冬と言えば、お肌のカサカサが気になる時期ですね。放っておくと、ひび割れたりすることも。ところで、空気が乾燥するとお肌がカサカサになるのはなんでしょうか。じつは、それには、 美肌菌 と呼ばれる細菌が関係していたのです。なんだかとってもよい響きです「美肌菌」。お肌の乾燥は肌荒れを引き起こすだけではなく、なんと感染症の原因にもなるのだそうです。そこで、今回は、 「美肌菌」の正体と肌荒れのメカニズム 肌荒れが引き起こす感染症と対策 についてレポートしていきたいと思います。 美肌菌とは さて、美肌菌とは、いったい何なのでしょうか。その正体はこれ。 表皮ブドウ球菌 という「常在菌」のひとつ。じつは、人間の身体にはさまざまな細菌が寄生しています。それらの細菌で、病原体を示さないものを総称して「常在菌」と呼んでいます。常在菌の種類やその数は、人により差異がありますが、その数は約100兆個。重さに換算すると約1~2kgにもなるんだとか。人間の身体の全細胞は約37兆個という説が有力とされているので、それを大きく上回る「菌」が身体に寄生しているということになります。一般的に、「菌」と言うと、「汚い」とか「病気の原因」などを連想しがち。しかし、常在菌は病気の原因になるどころか、 病原菌から身体を守る 働きを担ってくれているのです。常在菌は、種類により好む部位が異なり、皮膚にも、その環境を好む特定の菌種がバランスを保ちながら共存しています。そのひとつが、「美肌菌」の正体である「表皮ブドウ球菌」。いったい、どんな菌なのでしょうか。他の代表的なものと一緒にご紹介します。 皮膚の主な常在菌 皮膚の常在菌は、約200種類あるといわれています。その中で代表的な細菌は、下記の2種類。 ●表皮ブドウ球菌「美肌菌」の正体。皮膚の表面や毛穴に存在します。汗や皮脂を餌に、グリセリン(お肌に潤いを与える働き)、脂肪酸(お肌を弱酸性に保つ働き)を産生。「脂肪酸」は「抗菌ペプチド」を作り出し、肌荒れやアトピー性皮膚炎の原因になる「黄色ブドウ球菌」の増殖を抑止します。 ●プロピオニバクテリウム アクネス通称「アクネ菌」。酸素に触れる場所では増殖できず、毛穴や皮脂腺に存在。皮脂を餌に、プロピオン酸、脂肪酸といった物質を産生し、お肌を弱酸性に保つことで病原性のある細菌の増殖を抑止。これらの常在菌の働きにより、お肌が潤いを保ち、病原菌が増殖しにくい環境が作られているのです。 お肌の乾燥が肌荒れを引き起こすメカニズム ところで、なぜお肌が乾燥すると、肌荒れが起きやすくなるのでしょうか。それは、 美肌菌の正体の「表皮ブドウ球菌」が乾燥に弱いから なのです。お肌が乾燥すると、「表皮ブドウ球菌」が住みにくい環境となり、その数が減少。すると、お肌に潤いを与える「グリセリン」や、弱酸性に保つ「脂肪酸」の産生量も減少するというわけ。結果、お肌がアルカリ性に傾いてしまい、肌荒れやアトピー性皮膚炎の原因になる「黄色ブドウ球菌」が増殖することに。「黄色ブドウ球菌」は健康な成人のうち、約20~30%が保菌していると言われますが、通常は一過性の寄生で、症状は出ることはありません。しかし、「ひび」や「あかぎれ」などの傷口で増えやすく、手が荒れている人の方が、荒れていない人よりも「黄色ブドウ球菌」の検出数が多いという結果が複数報告されています。つまり、「黄色ブドウ球菌」が少数であるうちは無害でも、乾燥で「表皮ブドウ球菌」が減少すると肌荒れがおこり、そこで「黄色ブドウ球菌」が増殖すると感染症へと発展するという悪循環が起こるのです。 「黄色ブドウ球菌」による感染症 「黄色ブドウ球菌」が原因となる感染症は、こちら。 <皮膚感染症>●毛包(もうほう)炎 体毛の根元にうみがたまり、吹き出物ができる症状で、わずかな痛みを伴う。黄色ブドウ球菌による皮膚感染症では最も軽度。●膿痂疹(のうかしん) 「とびひ」と呼ばれ、黄色いかさぶたを伴うただれや黄色い液体が詰まった水泡ができる。わずかな痛みがあり、かゆみを伴うため、患部を強くかいてしまうことで感染が広がる。小児間での感染がよく見られる。●膿瘍(のうよう) 皮膚の下にできる膿のかたまり。限られた範囲に生じる。熱を持ち、痛みを伴う。●蜂窩織炎(ほうかしきえん) 皮膚の下にできる膿のかたまり。ズキズキとうずくように痛み、皮膚が赤くなる。患部が拡大する特徴がある。 <食中毒>●黄色ブドウ球菌食中毒 調理する人の手から菌が食品に移り、食品中で菌が増殖する際に産生する毒素を食品と共に摂取することで起こる食中毒。毒素は100度で30分加熱しても消滅しない。突然の吐き気、嘔吐、腹痛、下痢を引き起こす。 その他、「肺炎」「髄膜炎」「敗血症」など重篤な感染症の原因になる場合があります。 「美肌菌」を減らさない対策を! お肌の潤いを保つためにも、感染症を防ぐためにも、肌荒れを放置せず、きちんとケアすることが大切です。日頃、以下のことを意識してみてください。 ●水を使った後は、すぐに手の水分をふきとる 皮膚を濡れたままにすると、水分が蒸発するときに皮膚の水分も一緒に蒸発し、お肌が乾燥します。濡れたら、すぐにふきとりましょう。●保湿する ハンドクリームや美容液で、こまめに保湿しましょう。ただし、クリームやオイルなど油分が多いものは毛穴を詰まらせ、ニキビの原因になるので要注意。●長時間の入浴、頻回の洗浄・洗顔を避ける 美肌菌の「表皮ブドウ球菌」は角質層に存在するため、角質を落としすぎる行為は避けましょう。 皮膚は、外部刺激と最前線で戦ってくれる重要な免疫組織。皮膚の状態を健康に保つことは、身体全体の健康にもつながります。お肌の日頃の労をねぎらうように、優しく丁寧にお肌のお手入れしてみませんか? (監修:防衛医科大学校 防衛医学研究センター 広域感染症学・制御研究部門 加來浩器先生) 参照URL 腸内細菌叢の基礎(東京大学大学院 農学生命科学研究獣医学)千里ライフサイエンス振興財団セミナー資料目に見えないヒト常在菌叢のネットワークをのぞく(宇宙航空研究開発機構 太田 敏子)顔の常在菌を大切にしよう(持田ヘルスケア株式会社)皮膚の常在菌について(東京医療保健大学)手荒れと手指衛生の科学(花王株式会社 化学品研究所)手荒れと院内感染(丸石製薬株式会社)ひび・あかぎれの原因・仕組みを解説(ロート製薬株式会社)

記事を読む

-

インフルエンザ2018 ~流行状況と対策~

あたたかい気温が続いた2018年冬の始まりでしたが、12月に入ってぐんっと本格的な寒さが到来。こんなときこそ、体調管理に気を付けたいものです。さて、感染症の中で特に注意したいのはやはり「インフルエンザ」。インフルエンザが恐ろしいのは、 ・非常に高い感染力・ときに重い症状(異常行動などを含む)・深刻な合併症を引き起こすリスク といった特徴があるから。そこで、今回は、2018年のインフルエンザの傾向や流行状況、予防接種などについてお伝えしていきます。 インフルエンザの流行状況は? 国立感染研究所の『感染症発生動向調査 』による2018年第48週(11月26日~12月2日)、第49週(12月3日~12月9日)、第50週(12月10日~12月16日)を比較してみると、一医療機関当たりのインフルエンザ患者数は、0.93人(第48週)→1.70人(第49週)→3.35(第50週)と急増しており、日本は全国的にインフルエンザ流行期に突入したと言えるでしょう。以下の表は、インフルエンザの流行度合の示しています。その基準は、医療機関1件当たりの1週間の患者数が、 ・ 1人以上 … 流行開始・10人以上…「注意報」レベル・30人以上…「警報」レベル となっています。皆さんの地域ではいかがでしょうか。 しかし、その程度は都道府県ごとで異なりますので、今後もその推移を見守っていく必要があります。各地域の最新の流行状況はこちらをご参照ください。 国立感染症研究所 インフルエンザ流行レベルマップ 今年のインフルエンザの特徴 インフルエンザの原因となるウイルスは、A型、B型、C型といった3種類に大きく分類されますが、ヒトで問題となるのはA型とB型です。さらに細かく分類すると、膜表面の抗原性の組合せによって、 A型:144通り(HA16種類×NA9種類)B型:1通り(HA1種類×NA1種類) といった亜型が存在し得ます。現在は、A型ではH1亜型とH3亜型の2種類が流行しています。2018年10月29日~12月2日時点では、下記の亜型が多く検出されています。 1位:AH1pdm09(2009年に流行したA型)2位:AH3亜型(香港型と呼ばれるA型)3位:B型 これらに対するワクチンの中身は、毎年、南半球での流行状況や過去のデータを元に当年流行する亜型を予測して決定されます。今シーズンの予測は的中していたのでしょうか。 今シーズンの予防接種の効果は期待できるか 今年のインフルエンザワクチンの中身は、下記の4種類。 (1)A/Singapore(シンガポール)/GP1908/2015(IVR-180)(H1N1)pdm09(2)A/Singapore(シンガポール)/INFIMH-16-0019/2016(IVR-186)(H3N2)(3)B/Phuket(プーケット)/3073/2013(山形系統)(4)B/Maryland(メリーランド)/15/2016(NYMC BX-69A)(ビクトリア系統) これらのワクチンは、48週目までに多く検出された型に、対応できていたのでしょうか。1位~3位のウイルスに対する効果を調べてみると、以下の結果に。 1位の「AH1pdm09」に対するワクチン…(1) 2位の「AH3亜型」に対するワクチン…(2) 3位の「B型」に対するワクチン…(3)(4) きちんと対応できていたことが分かります、ただし、予防接種をしていても万全ではありません。A型は次々と変異を繰り返す性質があるため、抗体をつけたとしても、その変異に追いつけず発病してしまう可能性があります。とはいえ、予防接種に意味がないわけではありません。日本臨床内科医会が毎年行っている調査では、予防接種を受けた人の方が発病しにくいという結果が出ています。また、厚生労働省 の発表では、 *65歳以上の高齢者がワクチンを接種した場合、発病を約34~55%予防し、死亡を82%予防*6歳未満の幼児がワクチンを接種した場合、発病を約60%予防 という研究結果が出たとされています。特にB型は突然変異をせず、抗体がよく働き、発病しても重症化を防ぐことができるので、予防接種の効果は高いといえます。また、予防接種を受ける時期は、11月~12月上旬までが推奨されている理由は、 日本のインフルエンザが12月~3月に流行し、予防接種後、効果が出るまでに「約2~3週間」、効果の持続が「約5ヵ月間」と考えられているため です。流行時期から逆算しても、今からでも遅くはありません。1月上旬までに予防接種をすれば、流行最大時に間に合う計算になります。また、一度インフルエンザにかかっても、別の型に再感染する可能性も。今からでも予防接種を受けておくことをオススメします。 予防接種以外の予防法は 予防接種以外にも、下記のことに気を付けましょう。 ・人込みを避ける・外出時にマスクを着用する・加湿器などを使用して、湿度を50~60%に保つ・十分な睡眠とバランスのよい食事を心がける・うがい、手洗いをよく行う インフルエンザの感染経路は「飛沫感染」と「接触感染」と言われていますが、一部では「飛沫核感染(空気感染)」も起こっているようです。飛沫感染は、主に、患者の咳やくしゃみと一緒に放出されたウイルスを、のどや鼻から吸い込むことで感染します。そのため、流行時は人込みを避け、マスクを着用することが大切です。また、乾燥すると鼻や喉の防御機能が低下するため加湿器などで湿度を50~60%に保つことも大切。マスクは口元の湿度を保つ上でも効果的といえそうです。接触感染は、患者から飛び散ったウイルスが、物などを介して口から取り込まれることで、うがいや手洗いは基本中の基本。そして、どんな感染症でも基本となるのは、十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、日頃から免疫力を高めておくこと。免疫力を高める栄養源としては、 ・免疫の働きを助ける善玉菌を多く含む食品・善玉菌の餌となる食物繊維・免疫細胞の素となるたんぱく質 といったものがオススメです。 インフルエンザにかかってしまったら インフルエンザにかかると、急速に38℃以上の高熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛といった症状が現れます。この時期は、発熱したらまずインフルエンザを疑い、発熱後12時間以上、48時間以内に医療機関で受診 するようにしましょう(※発熱後12時間以上経過しなければ、インフルエンザの検査で的確な結果が得られません。また、発熱後48時間以内に薬を服用した方が、より効果が期待できるとされています)。インフルエンザは、健康な若い人であれば自然治癒するものですが、早期回復、重症化予防、感染拡大の防止のためには、抗インフルエンザ薬の服用が望ましいとされています。しかし、代表的な薬である「タミフル」による異常行動のニュースをご存じのかたは、不安を覚える方もいるかもしれません。実際に、最近までタミフルは、10代への使用が制限されていました。しかし、2018年5月には、その使用制限が解除されています。その理由は、 薬の服用の有無や、薬の種類に関わらず、インフルエンザ感染時は、異常行動を起こす可能性がある ためだとされています。いずれにせよ、インフルエンザ患者の看病時は容体を注意深く観察する必要があるということです。既に、インフルエンザの流行は各地で開始しています。しっかりと予防対策を行っていきましょう。 (監修:防衛医科大学校 防衛医学研究センター 広域感染症学・制御研究部門 加來浩器先生) 参照URL NIID 国立感染症研究所 インフルエンザワクチン株IDSC 国立感染症研究所 感染症情報センター厚生労働省 インフルエンザQ&Aインフルエンザ過去10年間との比較グラフインフルエンザ流行レベルマップインフルエンザ罹患に伴う異常行動研究

記事を読む

-

「牡蠣の冤罪を晴らしたい」その思いで「delfinoまるごと抗菌」を導入

導入事例:大田市場 株式会社山小三様 「感染ゼロ」をめざし、抗菌・抗ウイルス製品「delfino(デルフィーノ)」を展開する株式会社デルフィーノケア(東京都目黒区)は、東京大田市場の水産卸売施設にサービス提供を開始。牡蠣を中心とした水産食品卸を展開する株式会社山小三(東京都大田区)様に「delfino施設まるごと抗菌」が採用されました。 株式会社山小三(やまこさ)様について 同社の創業は、江戸の終わり、安政三年(1856年)頃まで遡ります。初代山田小三郎氏が天秤棒を肩に担ぎ、武家屋敷に「あさり~しじみ~」と売り歩いて千両を貯め、それを元手に日本橋魚河岸に出店したとか。以来、「牡蠣」を中心とした水産食品の仲卸として、現在は東京都中央卸売市場大田市場で展開されています。 「私たちは、国内の生産地には必ず足を運び、生産者と顔を合わせ、生産過程や牡蠣に対する想いなどを確認、納得したものだけを仕入れています。これにより、ただ牡蠣を販売するだけなく、・なぜ美味しいのか?・なぜ安全なのか?・どんな人が、どんな場所で、どんな想いで作っているのか?をきちんと説明が出来るようになるのです。私たちは、常にお客様に自信を持って勧められる『安全』で『新鮮』な美味しい牡蠣だけを選び、販売しています」(同社Webサイトより) 牡蠣への思いと、採用の経緯 「牡蠣は古来より、美味しく低カロリー、それでいてミネラルや栄養が豊富、さらにはアンチエイジングな食材として注目されています。調理方法も多彩で、生はもちろん、煮て良し、焼いて良し、フライや鍋物など、料理人の創作意欲をかきたてる食材でもあります。かの英雄ジュリアス・シーザー、ナポレオン1世、クレオパトラなど、武田信玄など…牡蠣を愛した偉人、英雄、有名人は枚挙に暇がありません。」 「ところが、『アタルのではないか?』『取り扱うのがこわい』『リスクが高い』など…これほど素晴らしい食材にも関わらず、一部の心無い生産者や、ずさんに扱う流通関係者によって、イメージが悪く敬遠されやすい食材となってしまっているのもまた事実。しかも、牡蠣を食べた翌日の腹痛などで医者にかかると、交わされるやり取りはこうです」 医者 「昨日、食べたもので何か心当たりはありますか?」患者 「そういえば、昨日は生牡蠣を食べましたね…」医者 「あぁ、たぶんそれですね」 「よく調べもせずに、医者ですらそういう判断をしがちです。コレは私に言わせれば、 牡蠣にかけられた冤罪 だと思っています。他への疑いを全く考慮せず、牡蠣が登場した途端にそうと決められてしまう。牡蠣がかわいそうだし、こんな理不尽なことはありません。もちろん牡蠣の中でも、生食用の牡蠣は他の二枚貝と異なり、内蔵を除去せずにそのまま生で食べるため、食中毒のリスクが高いと言われています。しかしながら、正しく環境管理され、温度管理をキチンとして輸送されたものに大きな危険はないと考えます。私たちは、その『牡蠣にかけられた冤罪』を少しでも晴らすために戦っていきます」(株式会社山小三 佐渡社長) 同社の佐渡社長は熱っぽく語ってくださいました。そんな同社は、牡蠣の取り扱いには細心の注意を払っておられます。生産地からの各牡蠣の検査はもちろん、日々のスタッフの皆さんの手洗いや消毒、清掃の徹底に加えて、検体提出も義務付けておられるなど、衛生管理の徹底のための手間と費用を惜しみません。「delfino施設まるごと抗菌」の話を聴かれたときも、すぐに採用を決められたといいます。 「生鮮食品を扱う者として、ここまでやっていれば大丈夫、という上限はありません。宿主細胞に一切の影響を与えることなく、菌やウイルスを不活性化させられるという、デルフィーノのポテンシャルには感銘を受け、即採用を決めました」(株式会社山小三 佐渡社長) 施工について 同社は、大田市場内に牡蠣保管庫、大型水槽、倉庫、スタッフルーム、オフィススペースなど保有されています。各エリアの有機物を採取し、衛生状態を測定することから施工を開始。各箇所で測定された数値は、食品を取扱わないエリアにおいても低い水準を保っており、同社の徹底した衛生意識の高さをうかがい知ることができました。その後、ヒトの出入りする場所を中心に「まるごと抗菌」サービスによる徹底抗菌処理を行ない、出荷を控えた牡蠣が活きている場所についてはヒトの触れる可能性のある場所を部分抗菌処理するなどしました。 施工後のコメント 「『delfino施設まるごと抗菌』ありがとうございました。なんだか空気がさらによくなったような気がしています(笑)今回のデルフィーノ施工によって、牡蠣を仕入れてくださっているお取引先様やお客様に一層安心していただけると思いますし、牡蠣のステータス向上にもお役に立てたら非常に嬉しいです。また、愛情をもって正しく牡蠣を流通させてくれているのは当社の社員たちです。デルフィーノ施工は、その大切な社員たちのインフルエンザ対策にもなるため、安心して仕事に励んでもらえる環境作りが一歩進んだことも嬉しく思います。『牡蠣の冤罪を晴らしたい』と意気込んでいる私たちと、『働くママをまもる』という社会貢献を謳っているデルフィーノケアさんは、なんだか相性が良いような気がしますね(笑)これからも菌やウイルスに対して高い意識をもって商売をしていきたいと考えていますので、ご協力をお願いしたいと思っています」(株式会社山小三 佐渡社長) 施工概要 企業・団体 株式会社山小三所在地 東京都中央卸売市場 大田市場事業内容 水産物の仲卸実施目的 牡蠣取扱環境の環境衛生向上、感染症対策実施内容 delfino施設まるごと抗菌、スポット抗菌 「delfino施設まるごと抗菌」とは 感染症対策製品「delfino(デルフィーノ)」は、「感染ゼロをめざして」というコンセプトのもと、光触媒(酸化チタン)、抗菌触媒(銀)、三元触媒(プラチナ)などの触媒を組み合わせることで、それぞれの触媒反応が持つ効果を相乗的に発揮させながら、それぞれの弱点を補うという発想の抗ウイルス・抗菌・防臭剤です。そのデルフィーノを、専用噴霧器によってμ(ミクロン)単位の粒子で噴霧、密閉空間に充満させていくことで、壁面だけでなく、カウンター、チェア、デスク、キャビネットなどのあらゆるものを抗ウイルス・抗菌コーティングして、施設内での感染リスクを軽減します。お問い合わせは以下のリンクから! お問い合わせ

記事を読む

-

忘れられかけた病気「結核」と「赤痢」にご用心。

「結核」、「赤痢」とは 「結核」や「赤痢」の病名を聴いたとき、皆さんはどんなことを想像するでしょうか。 不治の病を患った主人公の代表的な病名 美人が患いそうな病気 昔は死者が出たらしいけど、現代では大丈夫 そんなイメージを抱くかたも多いかもしれません。実際、結核と赤痢は、明治以降に国内に蔓延し、多くの死者を出した感染症です。それが戦後になって、環境衛生の大きな改善などによって患者数が激減しました。このことから現代では昔の病気と思われがち。しかし、現代でもこれらの感染症には注意が必要なのです。日本は人口10万人当たりの患者数が16.1人(2015年データ)と高く、「中蔓延国」に分類されています。先進国の多くは人口10万人当たりの患者数が10人以下の「低蔓延国」に分類されるなか、日本は比較的患者数が多いのです。 2018年の感染報告 2018年にも、集団感染が報告されています。 ■結核の感染事例2018年10月24日東京大田区の総合病院で結核の集団感染が発生。計24人が感染し10人が発病。60代の患者2人が死亡。感染原は、肺結核で入院し死亡した男性。2018年11月12日日本医科大学附属病院の患者11人が感染。発病者は現在なし。感染源は肺結核を発病した医師。 ■赤痢の感染事例2018年10月15日山梨県身延町の15施設で食事をした男女98人が発病。現在、全員回復。感染源は、業者が施設に納入した惣菜。2018年10月23日東京都目黒区の認可保育所の園児ら21人が感染。20人が発病し園児2人が入院。症状は軽症。感染源は不明。 このように、結核と赤痢は決して昔の病気ではありません。現在でも感染する可能性があることを念頭に、それぞれの病気について理解を深めていきましょう。 結核について整理する 結核の患者数と死亡者数は、『感染症発生動向調査』や『人口動態統計』を参照すると、以下の記録がありました。 患者数 :24,669人死亡者数:1,892人(平成28年度の数値) 現在でも、年間2000人近くの死者を出している感染症なのです。 現在でも「結核」に感染する理由 その理由は、主に以下の3つのケースが挙げられます。 ケース① 海外で感染した人が、国内で発症する 結核は、現在も世界の10大死因のひとつです。WHOの発表によると、平成28年度の結核患者数は世界で1,040万人。死亡者数は170万人に達したとあります。死亡者数の95%以上は発展途上国に偏っており、インド、インドネシア、中国、フィリピン、パキスタン、ナイジェリア、南アフリカ共和国の7ヵ国で64%を占めています。これらの国に渡航し感染した人が国内で発病し、感染拡大する恐れ可能性があります。 ケース② 第二次世界大戦前後に感染した人が、加齢とともに発病する 結核を発病する患者の70%が60歳以上。この層の多くは、第二次世界大戦前後に感染。感染した人の10~15%は1~2年のうちに発症、85~90%は、免疫により菌が休眠状態となり、一生発病しない人もいます。しかし、休眠状態になっても10~15%の人は、免疫力の低下とともに発病すると言われます。 ケース③ 予防接種(BCG)の効果は10~15年。以降は抗体を持たない状態になる 現在、乳児(生後1歳未満)にはBCGの接種が推奨されています。これにより、感染しても52~74%の確率で発症を防ぐことができます。しかし、その効果が続くのは10~15年!成人後にBCGを再接種しても効果は認められず、抗体がない状態となり感染リスクが高まります。 ■結核の症状主症状:長引く咳、痰、微熱その他:体重減少、食欲減退、寝汗重症時:倦怠感、息切れ、血の混じった痰、喀血(血を吐くこと)、呼吸困難 ■結核の感染経路と予防法感染経路:患者の咳やくしゃみを吸い込む「飛沫核感染」予防法 :適度な運動、十分な睡眠、バランスの良い食事、早期発見 結核の重症化を防ぐためには早期発見が重要。2週間以上の咳や痰が続く場合は医療機関で受診し、ご自身の重症化、周囲の感染拡大を防ぎましょう。 赤痢について整理する 次に、赤痢について整理していきます。赤痢には、以下の2種類があります。 細菌が病原となる「細菌性赤痢」 原虫が病原となる「アメーバ性赤痢」 細菌も原虫も目に見えない微生物ですが、細胞形態、大きさや遺伝子数などに違いがあり、主に2種類の赤痢が存在します。赤痢の患者数は、『感染症発生動向調査』によると、以下の記録がありました。 細菌性赤痢 : 121人アメーバ性赤痢 :1,151人(平成28年度の「赤痢」患者数) 同年度における死亡者数データは確認できませんでしたが、国立感染研究所の報告によると、1999年4月~2006年12月でアメーバ性赤痢に感染した4,129人のうち、27人が死亡とありました。 現在でも赤痢に感染する理由 赤痢に感染する主な理由は、以下の2つ。 理由① 発展途上国で蔓延、渡航者が感染し国内で発病する赤痢の患者数が多い国 は、スーダン、インド、アルゼンチン、メキシコ、イラン、サウジアラビア、中国、バングラデシュ。年間、数十万人の患者数と推定されています。これらの国に渡航し感染した人が国内で発病し、感染が広がるケースがあります。 理由② アメーバ性赤痢の患者数が増えている米国では、男性同性愛者間での「アメーバ性赤痢」の存在が認められていました。一方、日本では、赤痢というと「細菌性赤痢」を指すのが一般的でしたが、日本国内でもアメーバ性赤痢が1980年頃から少しずつ増加。2003年以降は「細菌性赤痢」の報告患者数を超え、現在では約10倍の患者数となっています。感染報告数が多いのは、下記のような事例。 ・男性同性愛者の感染事例・発展途上国からの帰国者の感染事例・知的障害者施設での感染事例 男女比は、「男性:女性=8:1」と、男性が圧倒的に多いのが特徴です。 ■赤痢の症状 細菌性赤痢の症状主症状:全身の倦怠感、悪寒を伴う急激な発熱、水様性の下痢、腹痛、しぶり腹(便意があるのに出ない)、膿粘血便(※近年、重症例はあまり報告されていません) アメーバ性赤痢の症状主症状:下痢、粘血便(イチゴゼリー状)、しぶり腹(便意があるのに出ない)、排便時の下腹部痛や不快感重症時:38~40℃の熱、右のわき腹の痛み、肝臓のはれ、吐き気、嘔吐、体重減少、寝汗、全身の倦怠感 ■赤痢の感染経路と予防法 細菌性赤痢の場合感染経路:保菌者の糞便や、それらに汚染された手指、食品、水、ハエ、器物などを介した「経口感染」予防法 :手洗い、うがい、患者の多い国で、生もの、生水、氷などを飲食しない アメーバ性赤痢の場合感染経路:感染した人の排泄物や性行為を介しての「経口感染」予防法 :手洗い、うがい、患者数の多い国で生もの、生水、氷などを飲食しない、性交渉時での注意 結核も赤痢も、死に至る可能性のある恐ろしい感染症ですが、日頃から高い免疫力を保持していれば感染しても発病しにくいため、規則正しい生活が大切です。身体の不調を感じたときは、単なる風邪と決めつけず早めの受診を心がけましょう。 「delfino施設まるごと抗菌」とは 感染症対策製品「delfino(デルフィーノ)」は、「感染ゼロをめざして」というコンセプトのもと、光触媒(酸化チタン)、抗菌触媒(銀)、三元触媒(プラチナ)などの触媒を組み合わせることで、それぞれの触媒反応が持つ効果を相乗的に発揮させながら、それぞれの弱点を補うという発想の抗ウイルス・抗菌・防臭剤です。専用噴霧器によって、デルフィーノをμ(ミクロン)単位の粒子で噴霧、密閉空間に充満させていくことで、壁面だけでなく、カウンター、チェア、デスク、キャビネットなどのあらゆるものを抗ウイルス・抗菌コーティングして、施設内での感染リスクを軽減します。お問い合わせは以下のリンクから。 お問い合わせ

記事を読む